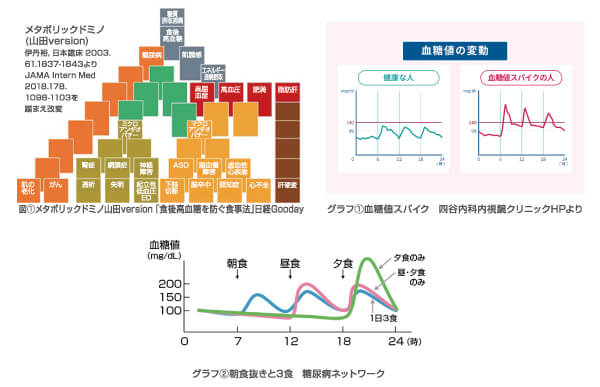

健康診断の指標としてお腹に何も入っていない状態で測る「空腹時血糖値」という言葉が出てきました。それに対して、遅れてインスリンが出されるまでの数値「食後血糖値」があります。この数値が高いと「食後高血糖」(正常140㎎/dl未満)といわれ、この上がり幅が大きいのが「食後高血糖」です。そしてインスリンの働きで血糖値はジェットコースターのように下がります。この血糖値が急激に上がって、急激に下がる状態を「血糖値スパイク」と呼びます。(グラフ①)また、糖尿病の専門医は食後の不調に関係していることを「糖質疲労」といいます。食後、眠い・だるい・集中できない・イライラするなど私を含め多くの人が経験している症状ではないでしょうか。すべてが血糖値の問題とは言えませんが、この症状が少しでも軽減できると午後のパフォーマンスはもとより、快適な生活にも近づく期待が持てますね。それだけでなく、糖質疲労に端を発するメタボリックドミノ倒し(図①)を見るとわかるように最終的には高年齢になると誰もが引き起こす病気になります。

この対処について、まずは食べ方から考えてみましょう。一日三食・二食食べる人、中には一食の人もいるかもしれません。血糖値スパイクをなるべく抑えるには三食食べることが良いという結果があります。(グラフ②)また、少し前に「食べる順番ダイエット」が流行し、当時「ベジファースト」と言って食物繊維が豊富な野菜から食べると太りにくくなると「日本人の食事摂取基準2020年版」でも明記されていました。しかし、2025年版ではこの記述が削除されています。おそらくアメリカをはじめとした糖尿病学会などで糖尿病や肥満の予防のためこのベジファーストを推奨している専門機関がなくなってしまったからではないか、と考えられています。そのきっかけとなった研究では、野菜とともに摂る油が食後血糖値の上昇を抑えていたのではないか、それが減量にも繋がったのではというものでした。脂質を摂ると小腸からインクレチンというホルモンが分泌され、これがインスリンの分泌を促し、後に糖質を摂っても血糖値の上昇を抑えられ、加えて食欲も抑制してくれるというのです。脂質の印象が全く変わりますし、脂質は摂るべきものだとわかります。インクレチンはタンパク質を摂取したときにも分泌されるので、脂質と同時に摂取すると最大限に活かせます。ですから、食べる時は脂質とタンパク質⇒野菜⇒炭水化物という順番がおすすめです。

次回も引き続き血糖値を上げない食べ方を探っていきます。

・糖尿病 ¦ KOMPAS ‒ 慶應義塾大学病院 医療・健康情報サイトhttps://kompas.hosp.keio.ac.jp/disease/000069/

・高血糖になる原因はなに?血糖値が高くなりがちな生活習慣や改善方法も徹底解説https://www.yotsuya-naishikyo.com/diabetes-lab/hyperglycemia-causes/

・一般の方へ(項目目次) ¦ 糖尿病情報センターhttps://dmic.jihs.go.jp/general/index.html

「血糖値・血圧・高コレステロールが食べ物で徹底改善!」板倉弘重 監修 宝島社

・「糖質疲労」山田悟 著 サンマーク出版

・「脂質起動」山田悟 著 サンマーク出版

文/野菜ソムリエ上級プロ 福田ひろみさん(東京在住)

\#ならでわ 1月号発刊/

— 月刊ならでわ!@長崎県北・佐世保のグルメ情報誌 (@nyan_naradewa) December 26, 2025

今月のちょびっと旅は、身近なエリアで魅力の再発見世知原町を目指す旅をご紹介初売り・新春グルメ・美容福袋ほか、2026年を楽しくスタートする情報を盛りだくさんでお届けします

#佐世保 #佐世保観光 #佐世保おでかけ

詳しくはhttps://t.co/Gv6LGNq2Wq pic.twitter.com/MawdlwlAQA